Проект беседы по притче: как разгадать глубину библейских историй

- Проект беседы по притче: как разгадать глубину библейских историй

- Связанные вопросы и ответы

- Какие цели стоят за созданием проекта беседы по притче

- Какие ключевые элементы должны присутствовать в структуре такой беседы

- Какие темы наиболее актуальны для обсуждения в рамках проекта

- Как можно вовлечь слушателей в активное участие в беседе по притче

- Какие методы наиболее эффективны для передачи смысла притчи современной аудитории

- Какие трудности могут возникнуть при организации такой беседы и как их преодолеть

- Какие примеры притч можно использовать для иллюстрации ключевых идей проекта

- Как проект беседы по притче может способствовать духовному развитию участников

Проект беседы по притче: как разгадать глубину библейских историй

Библейские предания и притчи

- Притча – небольшой поучительный рассказ, который на простых жизненных примерах раскрывает какую-либо сложную проблему общечеловеческого (морального) или религиозного содержания.

- Как в понимаете, что такое притча?

- Где и почему возникли притчи?

- Что дает Библия современному человеку?

- Какие библейские истории из Ветхого Завета и Нового Завета вы читали?

- Чем они вам понравились и запомнились?

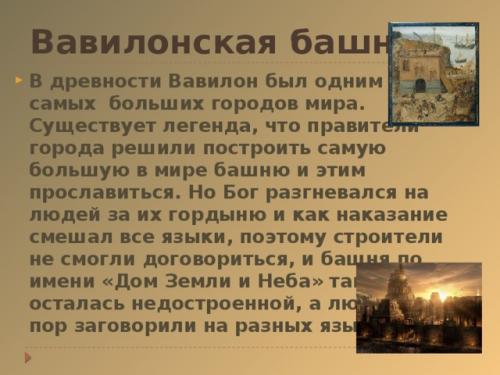

Вавилонская башня

- В древности Вавилон был одним из самых больших городов мира. Существует легенда, что правители города решили построить самую большую в мире башню и этим прославиться. Но Бог разгневался на людей за их гордыню и как наказание смешал все языки, поэтому строители не смогли договориться, и башня по имени «Дом Земли и Неба» так и осталась недостроенной, а люди с тех пор заговорили на разных языках.

- Расскажите, с какой целью жители Сеннаара решили построить город и башню.

- Как вы думаете, почему Богу не понравилась затея людей?

- Обоснуйте, как, по Библии, возникли разные языки.

- Какие вы еще знаете легенды о появлении языков народов мира?

- Чему учит нас эта притча? Аргументируйте свой ответ.

Диалог искусств

- Питер Брейгель-старший «Вавилонская башня»

Притча о добром самаритянине

- Как вы считаете, какими качествами характера нужно обладать, чтобы следовать заповеди Христа «Люби ближнего своего, как самого себя». Свой ответ обоснуйте.

- Как вы понимаете слово «ближний»? Какое значение вкладывает

в это слово Иисус?

- Подумайте, почему

именно в самаритянине

Христос видит ближнего.

- Можно ли согласиться с тем, что поведение священника и левита страшнее преступления разбойников? Аргументируйте свой ответ.

Библейские фразеологизмы

- Библия оказала огромное влияние на все языки мира. Иногда мы употребляем слова или выражения и не догадываемся, что пришли они из Священного Писания:

- Хранить как зеницу ока. Не хлебом единым жив человек. Нести свой крест. Упасть духом. Строить дом на песке. Бросить жребий. Время разбрасывать камни. Выставлять на позор. Козел отпущения. Глас вопиющего в пустыне. Сеять зло.

- Объясните их значение.

Притча о блудном сыне

- Как вы считаете, почему отец простил младшего сына и принял его?

- Что отец считал главным в воспитании детей?

- Попробуйте определить главную мысль притчи о блудном сыне.

- Расскажите, как вы поняли прочитанное.

Связанные вопросы и ответы:

Вопрос 1: Каковы цели и задачи проекта беседы по притче

Цели проекта беседы по притче обычно включают глубокое изучение библейских текстов, развитие навыков анализа и интерпретации, а также духовное воспитание участников. Основная задача заключается в том, чтобы помочь участникам лучше понять смысл притч и применить их учения в своей жизни. Кроме того, такие проекты способствуют развитию критического мышления и умению находить связи между древними текстами и современными проблемами. Беседы по притчам также могут способствовать созданию сообщества, где участники могут делиться своими мыслями и опытом.

Вопрос 2: Какие притчи наиболее часто выбираются для обсуждения в рамках проекта

Наиболее часто выбираются притчи, которые имеют универсальное значение и актуальность для разных эпох и культур. Например, притча о блудном сыне, притча о сеятеле, притча о талантах, притча о добром самаритянине и многие другие. Эти притчи выбираются потому, что они содержат глубокие моральные и духовные уроки, которые могут быть применены к жизни современного человека. Кроме того, они часто имеют много слоев интерпретации, что делает их интересными для обсуждения.

Вопрос 3: Как организована структура проекта беседы по притче

Структура проекта беседы по притче обычно включает несколько этапов. На первом этапе происходит введение в тему, где участникам дают общее представление о притчах и их значении. Затем следует чтение и анализ конкретной притчи, где участники обсуждают детали текста, его исторический контекст и возможные интерпретации. После этого проводится обсуждение, где участники делятся своими мыслями и мнениями о притче. Наконец, на заключительном этапе участники размышляют о том, как применить учения притчи в своей жизни. Эта структура помогает участникам постепенно погрузиться в тему и извлечь максимум пользы из обсуждения.

Вопрос 4: Какие методы используются для вовлечения участников в обсуждение

Для вовлечения участников в обсуждение используются различные методы. Например, можно организовать небольшие групповые обсуждения, где участники могут делиться своими мыслями в более интимной обстановке. Также можно использовать вопросы, направленные на стимулирование критического мышления, такие как "Что вы думаете, что хотел сказать Иисус этой притчей?" или "Как бы вы поступили на месте главного героя?" Кроме того, можно использовать визуальные материалы, такие как картины или фильмы, которые иллюстрируют притчу, чтобы помочь участникам лучше понять ее смысл. Еще одним эффективным методом является invitacin к участникам поделиться своими личными историями или опытом, связанным с темой притчи.

Вопрос 5: Как подготовиться к проведению проекта беседы по притче

Подготовка к проведению проекта беседы по притче включает несколько шагов. Во-первых, необходимо тщательно изучить выбранную притчу, ее исторический контекст и возможные интерпретации. Во-вторых, нужно разработать план обсуждения, который будет включать вопросы и задания для участников. В-третьих, следует подготовить материалы, такие как текст притчи, заметки и визуальные пособия. Также важно создать удобную и комфортную обстановку для обсуждения, где участники будут чувствовать себя свободно и смогут активно участвовать. Наконец, стоит попробовать провести пробное обсуждение с небольшой группой, чтобы убедиться, что все подготовлено правильно.

Вопрос 6: Какие сложности могут возникнуть при реализации проекта беседы по притче

При реализации проекта беседы по притче могут возникнуть несколько сложностей. Одна из них – это разнообразие мнений и интерпретаций среди участников, что может привести к конфликтам или недопониманию. Важно уметь управлять обсуждением так, чтобы все участники чувствовали себя услышанными и уважаемыми. Другой сложностью может быть недостаток подготовки со стороны ведущего, что может привести к неэффективному обсуждению. Также может возникнуть проблема с вовлечением всех участников, особенно если некоторые из них неохотно участвуют в обсуждении. Кроме того, может быть сложно найти подходящий баланс между анализом текста и его практическим применением.

Вопрос 7: Как оценить эффективность проекта беседы по притче

Оценить эффективность проекта беседы по притче можно несколькими способами. Во-первых, можно провести опрос среди участников, чтобы узнать их мнение о проведенном обсуждении и том, насколько они чувствуют себя подготовленными к применению учений притчи в жизни. Во-вторых, можно наблюдать за активностью участников во время обсуждения и их готовностью делиться своими мыслями. В-третьих, можно провести повторное обсуждение через некоторое время, чтобы проверить, насколько участники запомнили материал и смогли применить его на практике. Также можно использовать вехи, такие как изменение поведения или мировоззрения участников, чтобы оценить эффективность проекта.

Вопрос 8: Какие практические приложения могут быть у проекта беседы по притче

У проекта беседы по притче могут быть различные практические приложения. Например, участники могут научиться применять учения притч в своей повседневной жизни, таких как улучшение отношений, развитие добродетелей или принятие правильных решений. Также проект может способствовать духовному росту участников, помочь им глубже понять свои ценности и принципы. Кроме того, обсуждение притч может быть полезным инструментом для работы с молодежью, чтобы помочь ей ориентироваться в сложных жизненных ситуациях. Наконец, проект может стать основой для создания постоянного обсуждаемого клуба или сообщества, где участники будут регулярно изучать и обсуждать библейские тексты.

Какие цели стоят за созданием проекта беседы по притче

Проект «Мир сквозь притчу»

«Притчи- это семена, которые обязательно

Дадут свои всходы».

Составила воспитатель Назарова Лариса Федоровна МДОУ №59 город Электросталь

Разновозрастная группа (старшая-средняя)

Тип проекта: познавательно- речевой с применением художественно- творческой продуктивной деятельности

По времени: краткосрочный

Сроки реализации : с 15декабря по 10 января

Основной принцип реализации проекта : педагог читает притчу- взято для чтения 7 притч, обсуждает, проводит беседу по притчи, дает возможность понять смысл притчи, используя художественно- творческую продуктивную деятельность.

Отличительная особенность: в ходе реализации проекта у дошкольников воспитываются духовно- нравственные качества

Актуальность:

Притчи всех времён и народов всегда давали людям пищу для размышления о смысле жизни и о роли человека на земле.

Притчи бывают самые разные : духовные, бытовые, изотерические, но всех их объединяют два главныхпринципа: краткость и мудрость.

Притчи всегда играли важную роль в жизни людей. Это удивительно эффективное средство воспитания, обучения и развития. Мудрость, поданная в простой ясной форме научит детей думать , находить решения проблем, разовьет воображение и интуицию. Притчи заставят детей задуматься над своим поведением, и может даже посмеяться над своими ошибками.

Эти короткие рассказы помогут детям понять, что всегда можно найти много путей решения одной проблемы и в жизни не делится все только на черное и белое, плохое и хорошее.

Задачи:

Формировать умение слушать поучительные короткие рассказы, понимать смысл притчи, делать свои выводы.

Развивать диалогическую и монологическую речь детей.

Развивать творческие способности, применяя различный материал и используя разные виды продуктивной деятельности.

Воспитывать такие качества как: доброту, сочувствие, справедливость, взаимопомощь.

ИОО: познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, художественно- эстетическое развитие.

Взаимодействие с родителями:

Советы для родителей «Мудрые притчи» и опубликование на персональной странице сайта МДОУ

Этапы реализации:

Подготовительный:

Подбор притч, составление плана реализации проекта.

Основной:

1 Чтение притчи «Два совета»

Беседа, обсуждение.

Продуктивная деятельность. Оригами «Еж»

Рисование «Сова»

2 Чтение притчи «Аквариумная рыбка»

Беседа, обсуждение.

Какие ключевые элементы должны присутствовать в структуре такой беседы

Характеристика структурных частей беседы

Е. И. Радиной были выделены следующие структурные компоненты беседы :

вызывание в сознании детей живого образа в начале беседы на основе воспоминания о близких жизненному опыту явлениях;

анализ этих явлений в ходе беседы , выделение наиболее существенных частностей , подводящих к выводам;

элементарное обобщение, уточняющее представления детей, способствующее выработке соответствующего отношения к явлениям и стимулирующее детей на определенное поведение в дальнейшем.

Темочки:

- Беседа. Проведение бесед

- Конспекты занятий. Все конспекты

- Темочки

Начало беседы должно быть образным, эмоциональным, восстанавливать у детей образы тех предметов, явлений, которые они видели, мобилизовать детей, быстро собрать их внимание и возбуждать интерес к предстоящему занятию, вызывать желание участвовать в беседе . Начать беседу можно по- разному – с воспоминания, с рассказа педагога, с рассматривания игрушки, предмета. В качестве эмоционального средства можно использовать картину, загадку, стихотворение, которые имеют прямое отношение к теме беседы . Так, беседу об осени можно начать с вопроса «Почему осень называют золотой?» , беседу «О культуре поведения» – тоже с вопроса,заключающего в себе элемент проблемности: «О каком человеке можно сказать, что он культурный, вежливый?» Для беседы о Москве удачным началом может быть показ картины или фотографии с изображением Кремля и Красной площади. Беседу о зиме можно начать с загадки: «Снег на полях, лед на реках, вьюга гуляет. Когда это бывает?»

В основной части беседы в ходе анализа явлений раскрывается ее содержание. С этой целью перед детьми последовательно ставят вопросы, активизирующие их мышление и речевую деятельность. Педагог дает объяснения, подтверждает детские ответы, обобщает их, вносит добавления, поправки. Цель этих приемов – уточнить мысль ребенка, ярче подчеркнуть факт, возбудить новую мысль. Детям сообщают новые сведения, чтобы уточнить или углубить знания о сущности явления, о предметах и др.

Успех беседы обеспечивают живость и эмоциональность ее проведения, использование стихов, загадок, наглядного материала, участие и активность всех детей группы. В основной части беседы может быть несколько логически законченных частей . Это уточнение в структуру обобщающей беседы внесено В . И. Логиновой. Она выделяет определенные смысловые логические части , каждая часть заканчивается обобщением педагога. В беседе «О маме» , например, можно выделить три смысловые части : труд мамы на производстве, домашний труд мамы, помощь детей маме. В беседе о школе : школьное здание и класс, учение и учителя, школьные принадлежности, 1 сентября в школу.

Окончание беседы характеризуется определенной завершенностью. Чаще всего оно связано с обобщающими выводами по всей беседе . Концовка беседы может быть различной в зависимости от ее характера и содержания . Если беседа познавательного характера , дети или воспитатель делают обобщение (заключительный рассказ) .

Этическая беседа может быть закончена установкой на выполнение правила: «Вежливые люди, входя, первыми здороваются со всеми, наклоняют голову, улыбаются. Вежливые дети никогда не забудут поздороваться первыми. Помните всегда об этом». Беседа может быть закончена загадкой, чтением стихотворения, пословицей, слушанием магнитофонной записи, связанной с темой беседы .

Иногда в заключение беседы целесообразно ставить перед детьми четкие задачи для последующих наблюдений, задания, связанные с трудовой деятельностью (повесить кормушку для зимующих птиц, нарисовать в подарок маме рисунок) .

Какие темы наиболее актуальны для обсуждения в рамках проекта

Публичные выступления могут дать много возможностей — почему бы их не использовать? Во-первых, выступая, вы делаете вклад в развитие индустрии и приносите пользу коммьюнити. Во-вторых, при подготовке вы «калибруете» свой опыт и можете оценить, какие hard и soft skills стоит прокачивать дальше. В-третьих, показываете, что вы эксперт, и тем самым повышаете свою ценность на рынке труда.

При всех преимуществах публичных выступлений многие крутые специалисты не хотят выступать. По разным причинам: кому-то кажется, что его знаний недостаточно («Я знаю, что ничего не знаю…»), кто-то не представляет, о чем лучше сделать доклад. Это первая проблема, с которой сталкиваются организаторы ИТ-конференций при поиске спикеров. Как правило, оргкомитет может подсказать возможные направления, которые интересны аудитории.

Олег Бунин

Генеральный директор конференции Онтико

Понять, насколько интересна и актуальна тема доклада, можно, например, обсудив ее с ИТ-сообществом. Поэтому мы перед каждой конференцией Онтико проводим встречи Программного комитета с потенциальными докладчиками. На таких встречах разработчики в неформальной обстановке обсуждают темы, задают уточняющие вопросы, получают обратную связь — и, как правило, возвращаются с пониманием того, насколько та или иная тема сейчас интересна и в каком направлении ее полезней всего раскрывать. Каждой такой встрече предшествует исследование — Программный комитет и команда Онтико проводят исследование информационного поля в отрасли. Такой анализ и прямой диалог с разработчиками позволяют собирать по-настоящему интересную программу. ( @olegbunin )

Вторая проблема — в подаче докладов, когда тема как бы «сама по себе». Поэтому организаторы ищут прежде всего тех, кто ориентируется на слушателей и старается увлечь их темой. Идеальный спикер ИТ-конференции — это сотрудник компании с современным стеком технологий, который уже выступал хотя бы на небольших митапах, умеет общаться с аудиторией и следит за трендами в своей области. Согласитесь, в этом описании нет ничего заоблачного, для публичных выступлений необязательно быть медийной личностью или первооткрывателем. Аудитория конференции прежде всего ждет интересный доклад с наблюдениями на острую тему, хорошо структурированную информацию с правильными акцентами.

Как можно вовлечь слушателей в активное участие в беседе по притче

Обычно мы изо всех сил стараемся вовлечь собеседника в разговор или дискуссию. Естественно, проще всего добиться этого, напрямую обратившись к партнеру. Поэтому настоятельно рекомендую вам как в кругу нескольких собеседников, так и на больших форумах использовать этот «посыл к вступлению в разговор», срабатывающий в наших широтах в течение одной -- двух секунд. Вот как это делается:

- 1. Обратитесь к собеседнику по имени. Поставленное в начале фразы имя привлекает внимание, в конце -- вызывает ответный кивок головой. Пример: «…продукт, который вы уже с успехом протестировали, господин Мюллер!»

- 2. Задействуйте рефлексию собеседника. Рефлексия обеспечивает согласие. Пример: «…это как раз тот пункт, о котором вы, господин Мейер, говорили на последнем заседании!»

- 3. Вплетайте в свои фразы формулировки, ориентирующие на консенсус. Такие формулировки подчеркивают общность между собеседниками и вовлекают партнера в разговор, одновременно побуждая его кивать головой. Тот, кто этого не делает, исключает себя из общего круга. Пример: «Эта проблема известна каждому, кто активно занимается проектным менеджментом».

- 4. Используйте визуальный контакт не только для вовлечения в разговор всех присутствующих, но и для выделения одного из них как непосредственного адресата.

Смотрите ему в глаза, пока не закончите фразу и в течение последующей паузы. Это вынудит его кивнуть головой и начать говорить.

- 5. Используйте уважительные формулировки. Такие формулировки укрепляют отношения и делают обращение более уважительным. Пример: «Как профессионал, вы, конечно, знаете, о чем я сейчас говорю, а именно о том, что…»

- 6. Изменяйте построение сценария. Различные сценарии мы чаще всего вводим словами: «Представьте себе…», заставляя собеседника или аудиторию слушать нас более внимательно. Но кивок головой можно получить как ответную реакцию на обращение к общему опыту. Пример: «Дамы и господа, я попрошу вас вспомнить… -- Итак, ситуация вам знакома!»

- 7. Последовательно используйте технику апелляции, поддерживайте свои обращения визуальным контактом. Апеллируя к собеседнику, вы ориентируете его и даете ему руководство к действию -- а в знак благодарности получаете кивок головой. Пример: «Поэтому используйте свой шанс!» Разумеется, нам вовсе не нужно, чтобы собеседник непрерывно мотал головой, как китайский болванчик, но для получения от него живой реакции на услышанное кивки очень важны. Применяйте эту технику. Как успокоить человека?

Какие методы наиболее эффективны для передачи смысла притчи современной аудитории

Определение 1

Традиционно жанр притчи представляет собой устойчивую систему содержательных, формальных и речевых констант, характеризующую текст-параболу, в котором сюжет является иллюстрацией глубинного философского содержания.

Жанр притчи относится к древнейшим речевым жанрам и существует во многих культурах. Пережив различные трансформации, связанные со структурой и содержанием, жанр притчи сохранился до наших дней и стал активной частью современного дискурса Интернета. Это обусловлено следующими особенностями жанра притчи:

- Универсальный характер содержания и кросскультурный смысл.

- Малый объем, позволяющий использовать притчу как иллюстративный текст или аргумент в дискуссии.

- Диалогичность структуры притчи, ее ориентация на достижение иллокутивного эффекта.

- Символизм и возможность различной интерпретации содержания.

В современном интернет-дискурсе жанр притчи представлен в различных коммуникативных ситуациях:

- В пространстве художественно-религиозных текстов.

- В сфере коммуникативно-речевых практик, осуществляемых с помощью гибридных текстов (например, мотиваторов, демотиваторов, мемов,

- В сфере публичной коммуникации в выступлениях блогеров, авторов каналов, а также в общих дискуссиях на форумах, в чатах и проч.

Характерной особенностью жанра притчи в современном интернет-дискурсе является расширение его прагматического аспекта. Притча используется не только как элемент религиозно-этического получения, но и как мотивирующий фактор, аргумент для убеждения зрителя или читателя в истинности какого-то, а также в качестве средства формирования имиджа автора как «советчика, друга, наставника».

Наряду с изменением среды бытования притчи меняются и коммуникативные установки жанра: помимо воздействия на личность с целью изменения ее поведения или образа мыслей, притчевые тексты начинают выполнять и другие функции, например, рекламные и имиджевые.

Образ автора в современной притче формируется либо за счет апелляции к духовному или нравственному авторитету, либо определяется самим говорящим. В первом случае в тексте появляются маркеры ссылки на авторитет: буддийская, даосская, христианская притча / восточная притча. Во втором случае автор обращается к слушателю или читателю от своего лица: «Расскажу вам притчу»; «К этому случаю вспоминается одна притча».

Образ адресата в притче всегда коллективный, поскольку она предназначена широкий аудитории пользователей. Этим объясняется то, что притча адресована всем и одновременно каждому пользователю. Об этом свидетельствуют и подзаголовки к притчевым текстам: «каждому надо прочитать это»; «мудрые притчи для каждого»; «притчи для любого возраста» и проч.

Событийную основу современной интернет-притчи составляют события, которые происходят здесь и сейчас и одновременно имеют вневременное значение. Наличие современных примет в сюжете или образах не отменяет универсальности смысла: притча, как старая пьеса, «разыгрывается» в новых декорациях.

Образ будущего в современной интернет-притче всегда связан с ее иллокутивным эффектом. Притча способна воздействовать на сознание и поведение адресата, а также менять его. Поэтому иносказание притчи, адресованное читателю или слушателю, предполагает установку на изменение его личности или образа мы лей в будущем. Характерны подзаголовки к притчам, которые даются в Интернете: «Притча, которая перевернет твою жизнь»; «История, которая заставит тебя взглянуть на мир по-новому» и проч.

Какие трудности могут возникнуть при организации такой беседы и как их преодолеть

Мастер-класс

Тема: «Работа с притчами как способ духовно-нравственного развития обучающихся"

Цель : выявить нравственное влияние притч.

Задачи:

1.Дать понятие притчи, узнать об особенностях притчи, познакомить с текстом притчи, учить понимать смысл притчи;

2.Развивать связную речь, умение работать в группе; обогащать словарный запас;

3.Расширить знания о нравственных понятиях добра и зла, воспитывать в детях добро, осознанное отношение к выбору поступков

Ход мастер-класса

1.Вступительное слово.

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одним из ключевых в современном обществе. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника.

Задумывались ли вы над вопросом: «В чем состоит суть воспитания и образования»?

В-ось-питание, питание в ось! Чем и как мы должны питать ось своего ребенка? Истинное воспитание помогает ребенку найти, осознать свою миссию, с которой он рождается. Это миссия Творца, Созидателя, ответственного за судьбу своей Родины. Для того, чтобы человек гармонично развивался, ему, прежде всего, необходимо научиться правильно, созидательно мыслить. Таким образом, воспитание - это питание духовной Оси, для этого человек и рождается.

Что же такое Образование? Что это за Образ, который заложен в основу этого слова? Слово «образование» происходит от корня «образ». Стало быть, образовать кого-либо, это означает – приблизить его к Образу и подобию Божию. А ведь именно так и для этого и создан человек. Человек должен быть подобен образу Божию. Образование – это часть божественного замысла. Наша задача - пробудить в детях желание быть образованными людьми.

Как это сделать? По-сути, заложить в ребенка прекрасные образы: любви, красоты, верности, сострадания, сорадости, образ героя-созидателя, благородного человека. Открывать вместе с ребенком красоту, гармонию, цельность Мироздания, помочь ему осознать себя частицей этого Прекрасного Мира!

Сегодня вашему вниманию хочу предоставить один из способов ПИТАНИЯ детской ДУШИ – это использование притч в цикле уроков.

Притча-это короткий назидательный рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение. По содержанию притча близка к басне. Она содержит какую-то дилемму, неожиданные слова, поступки. Притча объединяет опыт разных людей, народов. Простой язык притч доступен и понятен детям.

Притчи всегда играли важную роль в жизни людей и давали пищу для размышления. Это удивительное средство воспитания, обучения и развития. Мудрость, поданная в простой и ясной форме, учит детей думать, находить решения проблем, развивает в детях воображение и интуицию. Притчи помогают детям задуматься над своим поведением, и может быть, заставят их посмеяться над своими ошибками.

Притчи выполняют следующие функции :

1 . Функция зеркала . Человек может сравнить свои мысли, переживания с тем, о чём рассказывается в истории, увидеть себя на месте героя этой истории.

2. Функция модели. Отображение конфликтных ситуаций с предложением возможных способов их разрешения, указание на последствия тех или иных вариантов решения конфликтов.

3. Функция опосредования. Между двумя людьми (учеником – учителем, взрослым – молодым) при существующем внутреннем противостоянии появляется посредник в виде истории. Благодаря ситуативной модели какой-либо истории можно в щадящей форме сказать другому человеку то, что могло бы быть агрессивно воспринято при прямом указании.

4. Функция хранения опыта. Истории являются носителями традиций, становятся посредниками в межкультурных отношениях, через них облегчается процесс возвращения человека на более ранние этапы индивидуального развития. Притчи несут альтернативные концепции.

В образовательном процессе притчи могут использоваться для мотивации в начале занятия, в качестве документа для анализа, в качестве ситуации для обсуждения или в качестве рефлексии.

Притчи можно разделить на 2 категории:

1) религиозного характера, требующие толкования и использования культурного и исторического контекста;

2) светские, основанные на жизненных ситуациях, близких учащимся.

Какие примеры притч можно использовать для иллюстрации ключевых идей проекта

Аудитория - это посетители, слушатели, представляющие собой относительно устойчивую совокупность индивидуальных личностей . Аудиторию можно классифицировать по следующим критериям

- Ш Возрастному (дети и подростки, молодежь, люди зрелого возраста и т.д.);

- Ш образовательному (школьники разных классов, учащиеся, студенты).

Если рассматривать структуру аудитории учреждений культуры по возрасту, то необходимо учитывать специфические социально-психологические особенности и имеющийся объем свободного времени. Если взять конкретную группу школьников, состоящую из детей и подростков, то ее можно структурировать на несколько подгрупп:

ь Дети в возрасте 6-10 лет - младший школьный возраст,

ь Школьники в возрасте 11-14 лет - подростки,

ь Школьники в возрасте 15-17 лет - отроческий возраст.

Количество свободного времени для посещения и проведения досуга у школьников на протяжении учебного года неодинаково, и чаще всего для этого периода более характерна его нехватка. Однако в каникулярный период появляется реальная возможность привлечь детей и подростков в учреждения культуры, что и является решением обеспечения рационального использования свободного времени, которое может складываться из различных видов занятий: самообразование, потребление ценностей культуры, художественно-самодеятельное творчество, любительские занятия, игры, развлечения, отдых .

Аудиторию учреждений культуры подразделяют на массовую и групповую. Термином «массовая аудитория» обозначается большое количество людей. Состав массовых аудиторий нестабилен, он меняется от мероприятия к мероприятию. Детская аудитория представляет собой скорее групповую аудиторию, которая отличается от массовой аудитории численностью, как правило, не очень большой. При работе с такой аудиторией необходимо учитывать типологию реальной детской аудитории, которая сочетает в себе разнообразие типов:

- Ш Эмоциональный тип - характерно активное участие, удовлетворение потребностей общения, нравственно-эстетические интересы, выражение эмоций;

- Ш Интеллектуальный тип - характерна потребность в размышлении и стремлении к творческо-поисковым занятиям.

Формой работы с такой аудиторией чаще всего являются беседы, встречи, конкурсные, игровые программы, шоу и т. д. Разносторонний, деятельный и развлекательный тип привлекает детскую аудиторию, она проявляет активность, старается познать, научиться, овладеть новой социо-культурной информацией.

Механизм восприятия культурной программы детьми и подростками своеобразен и значительно отличается от взрослой аудитории. В ходе смыслового, интеллектуального и художественного воздействия аудитория, представленная детьми или подростками, воспринимает идеи в виде образов, сопереживает с ними, сразу же осуществляет мысленную переработку информации. В силу наличия самых разнообразных интересов дети и подростки представляют собой реальную потенциальную аудиторию учреждений культуры, что подтверждается и социологическими исследованиями. Характерной особенностью культурной программы, которая направлена на такую детскую аудиторию, является то, что процесс восприятия и процесс общения у детей сливаются воедино. И, следовательно, эффективность культурной программы или мероприятия во многом зависит от точного знания психолого-педагогических основ восприятия детско-юношеской аудитории, учета ее интересов м запросов. Состояние аудитории при организации детско-юношеского культурного мероприятия можно классифицировать по таким показателям как степень готовности, заинтересованность, активность участия. Восприятие в зависимости от этого разделяется на чувственное восприятие и восприятие знаковых предметов и систем различной степени сложности (восприятие произведений искусства, речи и т.д.), которые взаимодействуют друг с другом, тем самым способствуя целостному и гармоничному восприятию детско-юношеской аудиторией культурного мероприятия или программы.

Как проект беседы по притче может способствовать духовному развитию участников

Технология проблемного диалога Тема: Мудрые притчи о счастье. Древняя притча «Счастье».

Цель: формирование навыков анализа притчи с учетом жанровых особенностей.

Задачи:

Образовательные:

Раскрыть понятие притчи как жанра литературы.

Развивающие:

1. Способствовать развитию навыков исследовательской деятельности учащихся.

2.Продолжить формирование умений анализа художественного произведения.

3. Работать над развитием устной и письменной речи учащихся.

4. Способствовать развитию языкового чутья и воображения.

Воспитательные:

Развивать мотивы учебной деятельности; навыки конструктивного сотрудничества со сверстниками и учителем.

Планируемые результаты: учащиеся научатся анализировать притчу. Личностные: оценивать ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. Регулятивные: учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в соответствие с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану. Познавательные: осознавать познавательную задачу; самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читать и слушать, извлекая нужную информацию. Коммуникативные: задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения, при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; учиться подтверждать аргументы фактами. Формы организации познавательной деятельности: групповая, индивидуальная, фронтальная. Методы обучения: • по источнику знаний: словесный, наглядный; • по уровню познавательной активности: частично-поисковый; Тип урока: урок формирования новых знаний. Оборудование: карточки с теоретическим материалом по теме урока.

Ход урока

1) чтение текста учащимися

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок.

— Что еще слепить тебе? — спросил Бог.

— Слепи мне счастье, — попросил человек. Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины.

2)Анализ первичного восприятия текста.

Определение темы, проблематики притчи.

3)Общее знакомство с жанром притчи.

- К какому жанру можно отнести эту миниатюру?

- Притча.

-В чём особенность жанра «притча»? (назидательная, поучительная проза, имеющая мораль).

-Притча - небольшой рассказ, содержащий поучение в иносказательной форме. Иносказание - изображение отвлеченного понятия через конкретный образ.

- Как вы считаете, какие проблемы поднимают авторы притч? (моральные, нравственные, философские)

- С какой целью люди сочиняли и сочиняют притчи?

-Они помогают понять, что истинно, а что ложно в жизни. В притчах скрыты определенные идеи, которые должен постигнуть человек. В них люди из поколения в поколение передают свой жизненный опыт.

- Чему учит эта притча?

-Эта притча об ответственности человека за свою судьбу. Счастье каждого – в собственных руках.

- Понравилась ли вам притча? Почему?

-Какие чувства она вызвала в вас?

-Значение каких слов вам было непонятно?

-Соответствует ли тема текста заглавию?

-Любая притча имеет глубокий смысл, но каждый для себя берёт что-то своё. Например, этот текст можно трактовать по-разному: Есть тайна. И понять притчу, расшифровать её внутренний план оказалось намного сложнее.

Историческая справка

Тайна – важная отличительная черта притчи. Возник этот жанр на Востоке, в древности, где любили говорить иносказаниями, аллегориями, загадками. А на Руси притчи имеют библейское происхождение. «И учил их притчами…» Так говорится в Евангелии о проповеднике Иисусе. Странствуя по селениям, городам не мудреными речами он учил людей Добру, а рассказывал простые житейские истории, которые во множестве происходят в жизни каждого человека.

- Теперь попробуйте дать определение притчи, коснувшись и формы, и содержания. Притча (слав. Притъка - случай) – небольшой нравоучительный рассказ, но без морали, без прямого наставления.

3)Работа с пословицами и поговорками.